История монашества в первом тысячелетии

Монах (от греч. μόνος – один, одинокий) – человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов. Буквально монашество означает “уединённое, одинокое жительство”.

Монах (от греч. μόνος – один, одинокий) – человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов. Буквально монашество означает “уединённое, одинокое жительство”.

Первый век

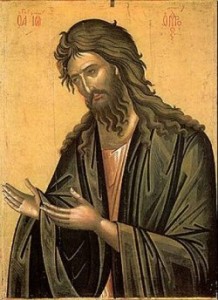

Родоначальником монашеской жизни как жизни, отличной от мирской, со своими собственными уставами (ср.: Мф. 11, 18-19), святые отцы считают св. пророка и Предтечу Господня Иоанна, высоту подвига и святости которого Сам Господь засвидетельствовал словами: Аминь глаголю вам, не воста в рожденных женами болий Иоанна Крестителя… (Мф. 11, 11). С малых отроческих лет он посвятил себя на служение Богу и бе в пустынех до дне явления своего ко Израилю (Лк. 1, 80).

После апостолов, подражавших Самому Господу и совершенным постническим трудам Его Крестителя, насколько это было возможно посреди мира, то есть среди непрестанных путешествий с проповедью по городам и весям, можно указать в этом же веке еще несколько имен, принадлежащих славным подвижникам и подвижницам. Так, св. первомученица Фекла отказалась от жениха своего и, пережив мучения за Христа, «вожделе видети Павла, отца и учителя своего», хотела было остаться при нем, разделяя труды благовестия. Но тот ей сказал: «Никтоже на брань грядет с невестою». Тогда святая, «приемши благословение от апостола, иде в Селевкию, и вселися в пустем месте на некоей горе близ Селевкии, и тамо живяше в посте, и молитвах, и богомыслии».Подобным же образом Зинаида и Филонида, родственницы того же апостола Павла, который, как видно из Свящ. Писания (1 Кор. 7, 7-8, 26, 32-34, 40) и Свящ. Предания, везде всегда и всех учил и влек к безбрачному житию и сам был девственником, — «оставльше своя стяжания и всего отрекшеся мира… в некоем вертепе житие свое провождаху». В конце первого же века начала подвизаться инокиней св. преподобномученица Евдокия. Житие ее очень ценно в этом отношении. Здесь мы видим, что в этом периоде были уже благоустроенные женские и мужские монастыри, хотя еще сравнительно небольшие и редкие.

Второй век

В этот период можно уже много насчитать святых монахов и монахинь. Иночество ширится, захватывает своей благодатной волной людей всякого чина и звания и предвещает в недалеком будущем свой величайший расцвет. Вот преп. Астион, юноша-монах, чудное житие которого св. Церковь предлагает нам в седьмой день

июля месяца; вот не менее дивная преп. Евгения; св. Наркисс, епископ Иерусалимский, оставивший архиерейскую кафедру и удалившийся навсегда в пустыню для стяжания высшей чистоты и бесстрастия; св. Параскева, св. Фронтон и другие.

Третий век

Опуская подробности жизни преподобных Никона, Галактиона и Епистимы, Анастасии Римляныни и других, перейдём к общепризнанным основателям пустынножительства и общежительного монашества.

250 г. — Юный египтянин по имени Павел, знакомый с сокровищами греческой и римской образованности, двадцати двух лет удаляется в страшную Фиваидскую пустыню; достигнув 113 лет, он скончался в ней.

270 г. — Начало подвигов св. Антония Великого. В возрасте 18 лет удаляется он из мира, раздавши доставшееся ему после смерти богатых родителей все свое имение нищим, предварительно испросив на сие совет у святого старца.

Четвертый век

С этого времени начинается вся славная история монашества. Оно делается громадной, необъятной силой, имеющей влияние на весь мир. Впоследствии, в эпоху всеобщего упадка нравов, и оно умалялось в своих подвигах и добродетелях; однако оно же и возводило мирян из глубин падения и своими страданиями и исповедничеством привлекало на Церковь милость Божию. Диавол, зная, какую великую пользу приносит иночество в общей икономии церковной, часто (лучше же сказать постоянно, если дело идет об отдельных лицах) воздвигал великие гонения на него.

305 г. — Св. Антоний Великий начинает старчествовать и принимать к себе ревнителей благочестия.

311 г. — В жестокое гонение Максимина Антоний приходит в Александрию с тем, чтобы делить с прочими крестные страдания. Одних укрепляет на подвиги, за других ходатайствует пред судьями. Около года проводит он в этих подвигах.

315 г. — Св. Пахомий Великий, знаменитый родоначальник общежительного монашества, в этом году удаляется в пустыню, будучи отпущен с военной службы (демобилизован) после войны. Ему было лет двадцать.

326 г. — Св. Афанасий Великий поставляется архиепископом Александрийским и в продолжение 48 лет борется с арианами. Никто из архипастырей IV века не имел столько влияния на соборы церковные того времени, как он.

335 г. — Антоний письмом ходатайствует у императора Константина за изгнанного арианами Афанасия Велико¬го. Пишет обличительные послания к видным арианским духовным и гражданским деятелям. Сам же убегает от этих еретиков, как от ядовитых змей и предтечей антихриста.

355 г. — Антоний снова приходит в Александрию и приводит в изумление своими чудесами и красотою жизни даже язычников.

358 г. — Св. Василий Великий, получив блестящее образование, после продолжительных заграничных

путешествий (всего на них положил 14 лет), делается адвокатом. В следующем году бросает мир, принимает крещение, степень чтеца и отправляется изучать жизнь иноческую у пустынников Сирии, Месопотамии, Палестины и Египта. Вскоре сам основывает несколько монастырей. Деятельность его для Церкви настолько славна и необъятна, что ее нельзя описать в двух-трех строках.

372 г. — В этом году умирает преп. Ефрем Сирин, которого соотечественники прозвали «сирским пророком». Вот несколько отзывов великих и славных людей тех времен об этом величайшем подвижнике и учителе Вселенской Церкви. «Ефрем, диакон Эдесский, — пишет блаж. Иероним, — достиг такой славы, что в некоторых церквах сочинения его читаются публично после Свящ. Писания». «Я буду прославлять того Ефрема, — говорит св. Григорий Нисский – свет жизни и учения которого воссиял для всего мира; ибо он знаем почти всей подсолнечной и только тем неизвестен, кои не знают великого светила Церкви — Василия [Великого]…» Св. Ефрем оставил после себя много сочинений обличительного, нравственного, догматического и песнопевческого характера; кроме сего, истолковал всю Библию (свидетельство св. Григория). Будучи поэтом, он, в общем, написал до трехсот тысяч стихов. Кто же в силах восхвалить множество его чудес, пророчеств, откровений, видений!..

347 г. — Около сего года рождается новое светило Вселенской Церкви — св. Иоанн Златоуст. Напрасно пытаться дать здесь хотя бы сжатое обозрение его жизни — это потребует много времени и труда. Достаточно привести не-сколько фактов из его церковно-общественной и личной деятельности. Без старчества

невозможно подвижничество и святость <…>. И св. Иоанн Златоуст начал свою духовную жизнь с того, что «четыре года провел у нагорных пустынников, под руководством старца, и два другие года один в дикой пещере». Жестокие подвиги расстроили его здоровье, и он возвратился для его поправки на родину, в Антиохию.

381 г. — Златоуст поставляется диаконом. За пять лет диаконства пишет еще несколько книг.

386 г. — Златоуст рукополагается во пресвитера. В продолжение 12 лет священничества он, по крайней мере, один раз в неделю, большею частью дважды, а иногда и каждый день проповедует антиохийцам слово Божие. Кроме проповеди, заведовал еще попечительством: спустя несколько лет священства Златоуст насчитывал в антиохийской церкви уже до 3000 вдов и дев, которых питала она ежедневно, не считая заключенных в темницу, странников, больных, которые все были также на попечении общины. Все свое наследство, оставшееся после отца, Златоуст раздал бедным.

398 г. — Св. Иоанн хиротонисан в архиепископа Константинопольского. Теперь он занят множеством дел: непрестанно проповедует, улучшает быт духовенства, набирает лучших наставников для училища в Константинополе, строит и содержит несколько больниц и два странноприимных дома, посылает миссионеров-монахов за пределы отечества для обращения неверных в православие, обличает еретиков и наконец терпит жесточайшие гонения, которые, по словам одного святого отца, историка Церкви, «достигли заслуг мученичества».

Пятый век

420 г. — Возводится во епископа Кирского блаженный Феодорит. Он был монахом с рождения, по обету, данному его, дотоле бесплодной, матерью. Сделавшись епископом, много принес пользы для Церкви местной и Вселенской. На доходы церковные Феодорит построил в городе два больших моста, крытые галереи, возобновил общественные бани, проложил по безводным кварталам водопроводы, от наводнений обезопасил город каналами, вызвал в него из разных стран врачей, художников и ремесленников. Про себя же лично в письме к папе Льву говорил: «Столько лет, управляя епископиею, не стяжал я себе ни дома, ни поля, ни полушки, ни самого гроба, но, полюбив добровольную нищету, и то, что получил от родителей моих, по смерти их, тотчас все роздал, как знают это все живущие на востоке». Много сделано им и для Вселенской Церкви — он был «толкователем Писания, историком и догматиком-полемиком».

431 г. — Умирает св. Павлин, епископ Ноланский. Будучи благородного и очень богатого рода, получив образование под руководством знаменитого Авзония, составив себе блестящую карьеру (в 20 лет сенатор, потом консул, затем губернатор Кампании), сей талантливый язычник под влиянием своей молодой, но благочестивой супруги, св. Амвросия Медиоланского и других отказывается в 25 лет от почестей, раздает имения, бросает мир, принимает св. крещение и удаляется на время в Испанию, в Пиренейские горы, для отшельнической жизни. После делается епископом Нолы и, будучи великим нестяжателем, постоянно заботится о странниках и бедных (строит для них странноприимные дома, обувает, одевает их). Когда, после нашествия готтов, у Павлина уже ничего не осталось — ибо и церковные сосуды он отдал на выкуп пленных, — и нужно было выкупить сына одной бедной вдовы, святитель сам продал себя в рабство вандальскому царю. Св. Павлин был превосходный поэт; сочинения его (гимны), отличающиеся высокой и нежной поэзией, имеют важное значение и в богословском отношении.

459 г. — В среду 2 сентября сего года умирает св. Симеон Столпник. Блаженный Феодорит, епископ Кирский, современник и свидетель его деяний, в своей «Истории боголюбцев» (гл. 26) говорит про него: «О деяниях его хотя могу свидетельствоваться почти всеми, но страшусь приступить к повествованию, чтобы не показались они потомкам баснословными и недостоверными, так как превышают человеческую природу».

484 г. — Св. Савва Освященный полагает начало своей знаменитой обители недалеко от св. града Иерусалима. Устав, или Типикон божественных служб, установленный им для своей лавры, принят и нашей Православной Церковью даже и доныне.

Шестой век

527-565 г. — В царствование св. Юстиниана-царя монашество еще более умножается. Одних мужских монастырей в Константинополе насчитывается теперь до 67. Основываются новые обители и в провинции. Устраивается убежище (μετανοιαν, дом покаяния) для падших женщин, желавших исправиться. Это был женский монастырь, в котором находили приют 500 несчастных.

Седьмой век

656 г. — Преп. Максим Исповедник терпит большие мучения и гонения от еретиков. Многострадальная жизнь его славна добрым учительством (оставил много богословских сочинений).

Восьмой век

730 г. — Восходит новое величайшее светило Церкви – св. Иоанн Дамаскин.

Это был богослов, апологет, толкователь Писания, оратор, поэт и историк. Всю свою столетнюю жизнь (умер 104 лет) он ратовал против врагов Церкви и занимался учеными и литературными трудами. Был смиренен, как никто иной, и чудотворец преславный. Около указанного года он начал свои первые письменные выступления против иконоборцев.

766 г. — Иконоборчество ввергает Церковь в пещь искушений, и многие тогда приобретают победные венцы. Император Константин Копроним, иконоборец, зная, что вся сила православия в монашестве, «в августе сего года собирает на посмеяние толпы монахов и монахинь и принуждает их плясать всенародно на ристалище». Затем казнит Петра Столпника и многих других; монастыри частью обращает в казармы, военные склады и даже конюшни, частью предает запустению. «Монахов повсюду заставляют вступать в брак или одеваться в мирскую одежду, а противящимся выкалывают глаза или же выставляют рядом с публичными женщинами на осмеяние толпы в царьградском цирке». «Священные сосуды отбираются в казну, а книги церковные, равно как и святые мощи, сжигаются». Но злоба диавола и всего ада, действовавшая через еретиков, не смогла сломить духовной силы монашества и умалить его авторитет. Пятьдесят тысяч монахов, переселившихся из Греции в Калабрию, основали в последней до двухсот обителей, управлявшихся по уставу св. Василия Великого. А в самой Греции триумф иночества, очищенного мученическим подвигом, наступил в следующем веке.

Девятый век

815 г. — Возобновление иконоборчества (при Льве Армянине) и начало нового исповедничества.

Достаточно упомянуть только имена св. Михаила, епископа Синадского (бывший посол императора Никифора у Гаруна аль-Рашида), преп. Феофилакта Никомидийского, преп. Никиты Мидикийского и славнейшего в отцах преп. Феодора Студита.

842 г. – «Торжество православия», свершившееся в этом году в первую неделю Великого Поста, и доныне отмечается, являясь и торжеством монашества, вынесшего, можно сказать, на своих плечах всю тяжесть иконоборческого гонения. Св. Собор (VII Вселенский), проходивший под председательством св. Мефодия, анафематствовал еретиков и подтвердил иконопочитание. На утрени в этот день пелся канон преп. Феофана Начертанного (впоследствии митрополита Никейского), в котором живо изображается торжество Церкви.

Чем дальше, тем монашество все более и более ширилось и делалось славнее. При македонской императорской династии, по словам историков, «монахов и счесть было бы невозможно». «В Константинополе и его предместьях, – говорит лучший знаток этой поры византийской истории Шлемберже (и оттого, что говорит инославный, свидетельство вдвойне ценно), — монастыри высились целыми сотнями; у каждой церкви, даже у каждой часовни был свой монастырь; в некоторых кварталах здания их и всевозможных связанных с ними благотворительных учреждений тянулись друг за другом на необозримое пространство. Не было императора, князя, провинциального архонта, богатого сенатора или купца или же знатной женщины, которые не основали бы или не обогащали бы, при жизни или на смертном одре, какого-либо монастыря, то для снискания милости Божией, то для искупления тяжкой вины». Почти каждый зажиточный человек мечтал о своем собственном монастыре, а небогатые, даже крестьяне, строили их в складчину. Влечение в кельи стало всеобщим: представители обоего пола, всех званий и положений, от высших до низших, соревновались в желании покинуть мир. Некоторые обрекали своих детей на монашество в раннем возрасте, а иногда даже еще до рождения. Многие из оставшихся в миру старались и в нем жить по-монашески, а краем желаний даже для религиозно равнодушных людей было умереть постриженным или, по крайней мере, быть похороненным в священной ограде монастыря!» [1].

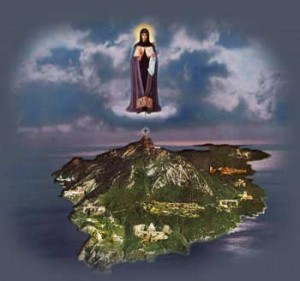

С середины IХ века населяется отшельниками Афон. От этого времени известен замечательный подвижник Евфимий (с 857 г.). Грамотою императора Василия Македонского в 872 г., весь Афонский полуостров предавался во владение монахов, и в нем начинают появляться лавры. Первый монастырь был основан в 963 г. Первым главным основателем и устроителем монашеской жизни на Афоне и законодателем был Афанасий(† 1000 г.), подвизавшийся во второй половине Х в.

На Афоне было много и латинских монахов и мирян из Рима и Амальфии, привлеченных славою Афона, как монашеского рая, они сначала подвизались в греческих обителях, а потом воздвигали свои собственные монастыри, как Римский, посвященный свв. апостолам Петру и Павлу, и Амальфийский, — посвященный Пресвятой Деве Марии.

В конце Х века, в 980-997 гг. был возобновлен на Афоне Ватопедский монастырь. [2]

Монашество на Руси строилось на византийских традициях. Большинство монастырей являлись и являются общежитийными. Жизнь иночества для новокрещеной Руси была поистине иной – ошеломляюще загадочной, ломающей все привычные представления о жизненных ценностях. Монашество существовало «не в миру», и потому только оно виделось по-настоящему отделенным от мира, святым и могло являть недоступный свет Царства Небесного. Само слово «святость» в славянских языках происходит от слова «свет». Монашеское состояние уже в Византии именовали «ангельским чином», подчеркивая тем самым отрешенность монашества от земных благ. На Руси прижилась и глубоко вошла в душу верующего человека пословица: «Свет инокам – ангелы, свет мирянам – иноки». [3]

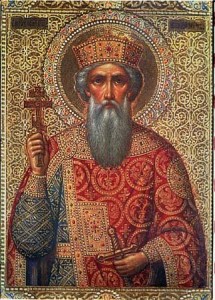

Начало монашеству на Руси было положено еще князем Владимиром. При нем чернецы и черницы (так называли тех, кто принимал монашество и облекался в черные одежды) селились около построенных храмов, образуя небольшие безымянные монастыри. При его сыне Ярославе Мудром начали строить отдельно стоящие «именные» монастыри. В основном их возводили князья или бояре в честь своих небесных покровителей. Такие монастыри строили на помин души и для того, чтобы принять предсмертный постриг. В то время каждый православный христианин будь-то князь или простолюдин желал если не жить, то умереть монахом. Однако, как замечает летописец, эти монастыри были поставлены «от богатства», а не «слезами, молитвой и постом».

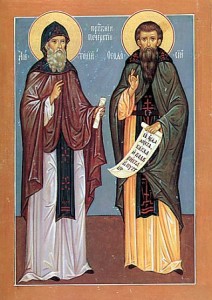

Первыми, кто основал монастырь своими трудами и подвигами, были преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Именно они справедливо считаются основателями русского монашества, несмотря на то, что и до них на Руси монашество существовало уже более полувека.

Преподобный Антоний родился в Черниговской области и, достигнув совершенных лет, ушел на Афон. Там приняв постриг, он стал жить отшельником в пещере. Через некоторое время Антоний получает благословение вернуться на Русь и там насадить иночество. По возвращении с Афона, Антоний обошел все существующие киевские монастыри и ни в одном не нашел себе «тихого пристанища». Он видел смысл монашеского подвига в стремлении удаляться от общества и его суеты. За чертой города он нашел небольшую пещеру, выкопанную в холмистом берегу Днепра. Здесь Антоний и поселился в 1051 году. Так возник Печерский (то есть пещерный) монастырь, впоследствии получивший название Киево-Печерской Лавры.

Одним из первых учеников преподобного Антония был Феодосий. Вскоре после удаления Антония он был избран игуменом. Постепенно Феодосий перенес монастырь из пещер на гору. Пещеры остались для Антония и тех, кто желал затвора. Феодосий же не только не изолировал монастырь от мира, но поставил его в самую тесную связь с ним, предназначая для общественного служения. [4]

1) Из книги епископа Варнавы (Беляева) «Основы искусства святости (опыт изложения православной аскетики)». – 3 том. – Нижний Новгород : Издание братства во имя святого князя Александра Невского, 1998 г. – 544 с.; с.145-153).