6 февраля — день памяти святых блаженных Ксении Петербургской и Валентины Минской

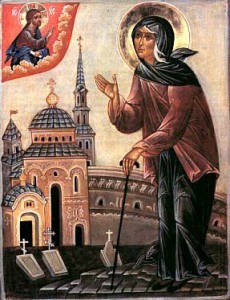

Блаженная Ксения

Родилась между 1719 и 1731 годами в Петербурге. О детстве ее практически ничего не известно. Известно, что отца блаженной звали Григорием. Но можно предположить, что Ксения росла в богатой и благородной семье, поскольку была хорошо воспитана и обучена грамоте. В двадцать два года она вышла замуж за Андрея Федоровича Петрова, придворного певчего в чине полковника. Брак оказался очень коротким. Через три с половиной года горячо любимый супруг Ксении Григорьевны скончался. По одним источникам, Андрей Федорович долго болел, по другим – умер внезапно и даже не успел исповедоваться и приобщиться Святых Таин. Потрясенная горем, молодая вдова в день похорон мужа надела его одежду (камзол, рейтузы, картуз) и в таком виде пошла за гробом. На кладбище она сказала: «Андрей Федорович не умер. Умерла Ксения Григорьевна, а Андрей Федорович здесь, перед вами, он жив и будет еще долго жить», – а потом принялась просить молиться за упокой души «рабы Божией Ксении». Народ решил, что у несчастной помутился рассудок, а безутешная вдова требовала ото всех: «Не зовите меня Ксенией, но зовите меня Андреем Федоровичем».

Медицинское обследование по требованию родственников, пытавшихся лишить вдову права распоряжаться наследством, показало, что психически она совершенно здорова. Вступив в законные права, блаженная Ксения раздала нуждающимся все имущество, включая и дом. У нее не осталось ничего. Святая отреклась от богатства, положенной пенсии, более того, она отреклась от своего собственного имени, и во имя любви к ближнему, приняла на себя тяжелейший подвиг юродства Христа ради. Бездомная, она целыми днями скиталась по улицам Петербурга в одежде умершего супруга, бормоча невразумительные речи, подвергаясь насмешкам и издевательствам. Блаженная же, уподобляясь Христу, принимала эти обиды с кротостью и смирением. Чаще всего блаженную Ксению видели возле церкви святого апостола Матфея, где она собирала подаяние, которое потом раздавала нищим и ущербным. Бывали случаи, когда ей подавали золото, но она с особой благодарностью принимала «Царя на коне» – копейки с изображением святого Георгия – эти копейки шли от души, а не от замаливания грехов. Иногда святая ночевала в небогатых домах знакомых, иногда уходила в ночь за город, шла в поле и там молилась до самого рассвета, попеременно кладя поклоны на все четыре стороны. Когда одежда мужа пришла в негодность, блаженная стала носить «чуни» на босу ногу, зеленую юбку, да красную кофту. Это были ее любимые цвета. Красный означал кровь Христову, безвинно пролитую. Зеленый для христианина всегда был цветом надежды. Так она ходила и зимой и летом, в любую непогоду и даже стужу, но никогда не болела. Видно, Милостивый Господь хранил избранницу, осеняя Своей благодатью. Вскоре люди стали замечать, что за странными речами блаженной скрывается глубокий смысл.

Однажды встретила она благочестивую женщину, сунула ей в руку медную монету и сказала: «Возьми пятак, тут Царь на коне. Потухнет». Женщина взяла пятак и в недоумении пошла домой. По дороге она все думала, что могут значить слова блаженной, оказавшись на своей улице, увидела, что дом ее горит. Она бросилась со всех ног к дому, и как только подбежала, огонь чудесным образом потух. Тут женщина поняла, что означали слова святой «Возьми пятак… потухнет».

Пророческий дар блаженной повергал петербуржцев в изумление. Однажды юродивая пришла к своей хорошей знакомой Параскеве Антоновой и заметила: «Вот ты тут сидишь и не ведаешь, что тебе Бог сына послал. Беги скорее на Смоленское кладбище». Параскева не посмела ослушаться Андрея Федоровича и пошла к кладбищу. На одной из улиц она увидела шумевшую толпу. В разговоре выяснилось, что извозчик сбил беременную женщину, которая разрешилась мальчиком и тут же скончалась. Так бездетная Параскева нашла сына. За свою долгую жизнь благочестивая неграмотная женщина с благословения блаженной Ксении вырастила и вывела в люди пятерых сирот.

Вот еще один случай, рассказывающий о прозорливости угодницы Божией. Придя в дом к вдове Голубевой, святая сказала ее семнадцатилетней дочери: «Ты кофе пьешь, смеешься, а твой суженый сейчас жену на Охте хоронит». Девушка и ее мать по настоянию блаженной отправились на кладбище. Там они увидели доктора, который хоронил свою жену. Они подошли со словами утешения, случилось так, что познакомились, а спустя некоторое время девица Голубева вышла за вдовца замуж.

Но самым известным предсказанием угодницы Божией была смерть императрицы Елизаветы Петровны.

24 декабря 1761 года накануне Рождества Христова блаженная Ксения бегала по городу и громко кричала: «Пеките блины! Скоро вся Россия Матушка будет печь блины!» Наутро разнеслась весть о кончине благочестивой императрицы, более всех святых почитавшей Пресвятую Богородицу.

Молва о предсказательнице быстро разошлась по Петербургу. Блаженную Ксению стали почитать, прислушиваться к ее мнению. Когда она входила к кому-то в дом, это считалось хорошим предзнаменованием. Если давала кому-то копеечку, это означало милость, а часто и богатство этому человеку. Матери приносили к ней своих детей, чтобы она приласкала их, усматривая в этом Божие благоволение к своему чаду. Извозчик знал, что если он подвезет куда-нибудь святую, то выручка ему обеспечена. Всякий булочник на Петербургской стороне считал за благо угостить ее выпечкой, и если блаженная по какой-либо причине отказывалась принять дар, то можно было не сомневаться, что в этот день никто не заглянет в эту лавку. На рынке блаженную обступали с просьбами: «Прими копеечку, Андрей Федорович, на помин души рабы Божией Ксении». У некоторых блаженная брала медные деньги, некоторым купцам и торговцам отказывала. «Ты покупателя обижаешь, обвешиваешь», – говорила она и шла собирать милостыню для других, не для себя.

Вокруг блаженной всегда толпились люди, желая послушать ее наставления. Она была немногословна, святая старалась помогать страждущим делом, молитвою, а не словами. Когда на Смоленском кладбище строили церковь, блаженная по ночам таскала наверх кирпичи, чтобы облегчить и ускорить каменщикам работу. Она по-прежнему ходила в обносках, ела, что подадут, спала, где придется.

Такой аскетический образ жизни блаженная Ксения вела сорок пять лет, до самой своей смерти, около 1803 года. Похоронили Угодницу Божию на Смоленском кладбище, и сразу же началось паломничество к ее могиле.

По молитве блаженной происходили многие чудеса – в семьях прекращались раздоры, муж переставал пить, отчаявшийся получал хорошее место, больные исцелялись. Так в молодом Петербурге появилась своя святая, которую почитали все больше и больше. Со временем над ее могилой была построена часовня. Молва о посмертных деяниях блаженной Ксении разнеслась по земле Русской, и в 1988 году она была прославлена как всероссийская святая, по определению Собора, «за святость жизни, проявившуюся в глубокой любви к ближним, в смирении, терпении, кротости и прозорливости, на основании большого количества чудес, совершающихся по молитвам блаженной, а так же непрекращающегося народного почитания».

«Не делайте никому зла в жизни. Враги и злоба людская мучают меня и заставляют страдать». Наверное, произнося эти слова, святая Ксения видела перед собой образ распятого Христа, безропотно отдавшего Свою жизнь во искупление грехов человеческих.

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Тропарь, глас 7

Нищету Христову возлюбивши, / безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, / безумием мнимым безумие мира обличивши, / смирением крестным силу Божию восприяла еси, / сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, / Ксение блаженная, моли Христа Бога / избавитися нам от всякаго зла покаянием.

Иной тропарь, глас 4

Суеты земнаго мира отвергшися, / крест жития бездомнаго прияла еси. / Скорбей, лишений, людскаго осмеяния не убоялася еси, / любовь же Христову познала еси, / еюже ныне на небеси услаждаешися; / Ксение блаженная богомудрая, молися о спасении душ наших.

Кондак, глас 3

Днесь светло ликует град святаго Петра, / яко множество скорбящих обретают утешение, / на твоя молитвы надеющеся, / Ксение всеблаженная, / ты бо еси граду сему похвала и утверждение.

Иной кондак, глас 3

На земли яко странна пребывши, / о небеснем же отечествии воздыхающи, / юрода от буйих и неверных, / премудра же и свята от верных познаваешися, / и от Бога славою и честию венчаешися, / Ксение мужеумная и богоумная, / сего ради зовем ти: / радуйся, яко по странствии земнем вдому Отчем водворяешися.

Величание

Величаем тя, / святая блаженная мати Ксение, / и чтим святую память твою, / ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего.

(http://www.andreytkachev.com)

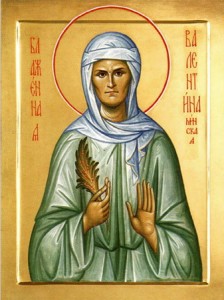

Блаженная Валентина Минская

Валентина Феодоровна Сулковская (1888–1966)

Святая блаженная Валентина Минская была канонизирована Церковью, как местночтимая святая, 6 февраля 2006 года, — ровно через сорок лет после кончины. Но ещё при её земной жизни не зарастала тропа к маленькому домику в деревне Коски неподалёку от Койданова (ныне Дзержинска), в котором несла блаженная Валентина свой подвиг молитвы и смирения.

Святая блаженная Валентина Минская была канонизирована Церковью, как местночтимая святая, 6 февраля 2006 года, — ровно через сорок лет после кончины. Но ещё при её земной жизни не зарастала тропа к маленькому домику в деревне Коски неподалёку от Койданова (ныне Дзержинска), в котором несла блаженная Валентина свой подвиг молитвы и смирения.

Родилась блаженная Валентина 7 апреля 1888 года в семье священника, настоятеля Свято-Никольского храма села Станьково Минского уезда, протоиерея Феодора Чернявского. Мать Валентины, София Петровна Чернявская, была из священнической семьи, своими корнями восходящей к древнейшему православному роду князей Свирских. В благочестивой семье о. Феодора Чернявского кроме Валентины было ещё три дочери: Анна, Ксения и Ольга. Будучи ещё в малых летах, Валентина посадила рядом с отеческим домом ёлочку. Она выросла крестообразной и ныне является своеобразным путеуказателем для многочисленных паломников.

В отроческом возрасте Валентина сподобилась беседовать со святым праведным Иоанном Кронштадтским, который преподал ей благословение. Известно также, что семейство Чернявских состояло с ним в переписке.

Получив образование в Минском женском духовном училище, Валентина сочеталась браком с коллежским советником Феодором Васильевичем Сулковским, который происходил из священнического рода. Сёстры же Валентины, Анна и Ксения, вышли замуж за будущих священников.

Вскоре наступили немирные времена и волна гонений обрушилась на Церковь и её служителей.

Дом у Чернявских был отобран, а семья выселена в крохотный домик сторожа-истопника. Подверглись заточению священники – мужья сестёр Валентины, а в 1931 году подобная же участь постигла и её супруга Феодора Васильевича. Все они мученически погибли.

Тяжкие жизненные обстоятельства, пережитые Валентиной с великой душевной болью, стали горнилом испытаний, в которых она крепла духом. В начале 30-х годов ХХ века тяжёлым телесным недугом она приковывается к одру болезни. Но по слову святого апостола Павла: «Сила Божия в немощи совершается» (2 Кор. 12,9) и Господь соделывает её своею избранницей для несения молитвенного подвига.

Страдания не повергли её в отчаяние. Телесный недуг был воспринят ею, как призыв Господа следовать апостольскому наставлению: «…совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков…» (1 Тим. 2,1). И Господь даровал ей способность прозревать и духовно исправлять людей к ней приходящих.

К лежачей старице несли заболевавших детей, просили помолиться, приходили за житейским и духовным советом. Она лежала на топчане в окружении святых икон и пребывала в непрестанной молитве. Пред иконами горели свечи и теплились огоньки лампад, было светло и днём, и ночью.

Особенно почитала блаженная Валентина Ахтырскую икону Пресвятой Богородицы.

Всех входящих к ней в дом она осеняла особым деревянным крестом.

Её рукоделием было делание цветов из бумаги и тесёмочек для крестов, а также плетение поясов из хлопчатых и льняных ниток. Всё это щедро раздавалось людям.

Блаженная Валентина была не только смиренной молитвенницей, но и праведной обличительницей. Взор её очей был взором самой совести. В своём молитвенном подвиге она следовала словам псалмопевца Давида: «Помощь моя от Бога, спасающаго правые сердцем» (Пс. 7,11). Она помогала своей молитвой ко Господу тем людям, которые не просто искали чудес или телесного исцеления, но стремились найти истину, вступив на путь покаяния и исправления своей жизни.

Более тридцати лет пребывала блаженная Валентина в телесной немощи и 6 февраля 1966 года, напутствуемая Святыми Христовыми Тайнами, — преставилась ко Господу.

Погребена была угодница Божия неподалёку от того домика, где она подвизалась ради совершения своего молитвенного подвига, — на небольшом сельском кладбище деревни Крысово.

Ещё при земной жизни, многим из своих посетителей, она говорила: «Я умру, но приходите ко мне, как к живой, и я вам помогу». Данное ею обещание любвеобильно исполняется по сей день: блаженная Валентина не оставляет в своих молитвах притекающих к её скромной могилке, которая вот уже много лет является местом паломничества и местом сугубой молитвы… Тишина и благость пребывают здесь. Каждый, кто здесь бывает, получает, по вере своей, духовное утешение в различных жизненных обстояниях, благодатную помощь и исцеление от болезней души и тела.

Святая блаженная Валентина,

моли Бога о нас!

Паломничество на могилку к матушке

В Станьковском Свято-Никольском приходе, в д.Крысово (Дзержинского района, Минской обл.) упокоена на сельском кладбище святая угодница Божия — блаженная матушка Валентина.

Каждое воскресенье к месту упокоения новопрославленной белорусской святой блаженной Валентины Минской совершаются паломнические поездки. Все желающие посетить святое место собираются после 1-й (ранней) Литургии в Минском Свято-Духовом Кафедральном Соборе.

Приход в честь Святителя и Чудотворца Николая в Станьково

>